ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Основана на методах морфометрического анализа В. П. Философова. С корректировкой, применительно к современным цифровым данным о поверхности рельефа.

Взятые за основу методики морфометрического анализа Философова усовершенствованы и адаптированы к современным цифровым данным и масштабу исследований. На современном этапе, практически все методики морфометрического анализа интегрированы в современные компьютерные технологии пространственного анализа (Spatial Analysis) посредством аналитического аппарата геоинформационных систем (ГИС).

Целью геоморфологического морфометрического анализа изучаемой территории является:

Используемые методики обработки данных, основаны на традиционных методах анализа и дешифрирования АФС и КФС с применением современных программных и научных разработок в области цифровых технологий.

ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ являются:

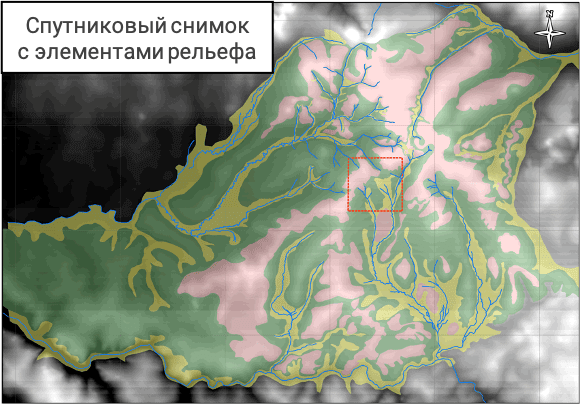

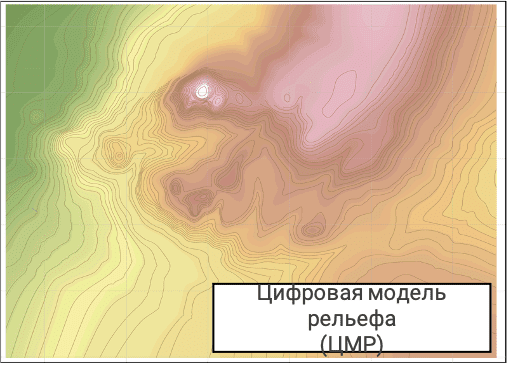

ЦМР применяется в качестве вспомогательной основы для идентификации естественных линейных элементов рельефа при дешифрировании космоснимков высокого разрешения. Использование ЦМР (соответствующей масштабу 1:25’000 для морфометрического анализа при решении геологических задач) является наиболее оправданным. Точность изображения рельефа такой модели составляет от 1,5 до 5 м. в плане в зависимости от угла наклона поверхности.

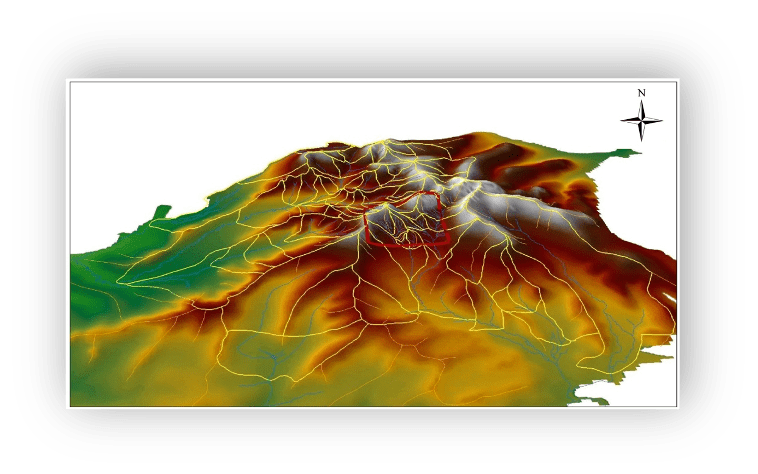

На первом этапе анализа выполняется построение ЦМР. ЦМР масштаба 1:25’000 является математическим каркасом целого ряда моделей и карт. На ее основе происходит построение:

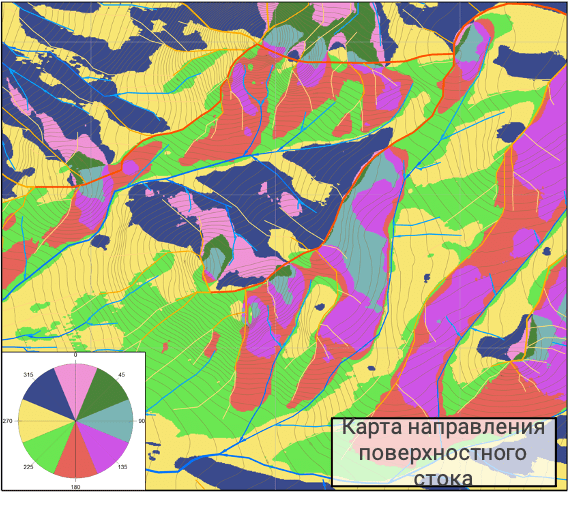

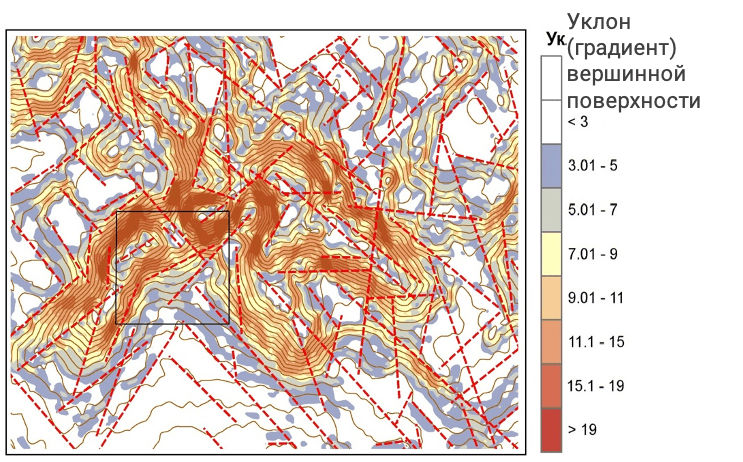

Модель направления поверхностного стока, кроме того, что служит основой модели гидрографической сети, позволяет выделить однонаправленные плоскости рельефа.

Рисунок плоскостей стока служит индикатором тектонических структур, что подтверждается при наложении на них линейных разрывных нарушений, полученных другими методами.

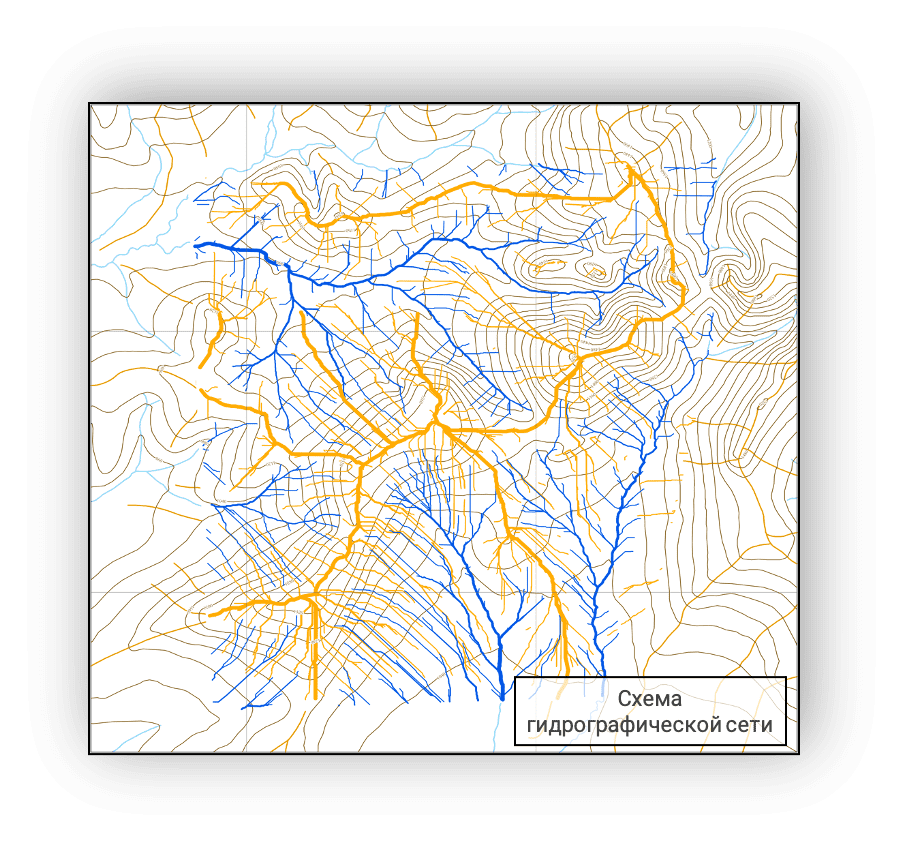

Гидрологическая модель является основой для составления ряда последующих карт.

Составляется на основе цифровой модели рельефа 1:25’000 с последующим уточнением на основе ЦМР 1:10’000

В гидрографической сети выделяются водотоки 5-ти порядков по методу Страхлера.

Выделение возрастающих порядков водотоков на коротких расстояниях дает возможность выполнить анализ новейших тектонических процессов.

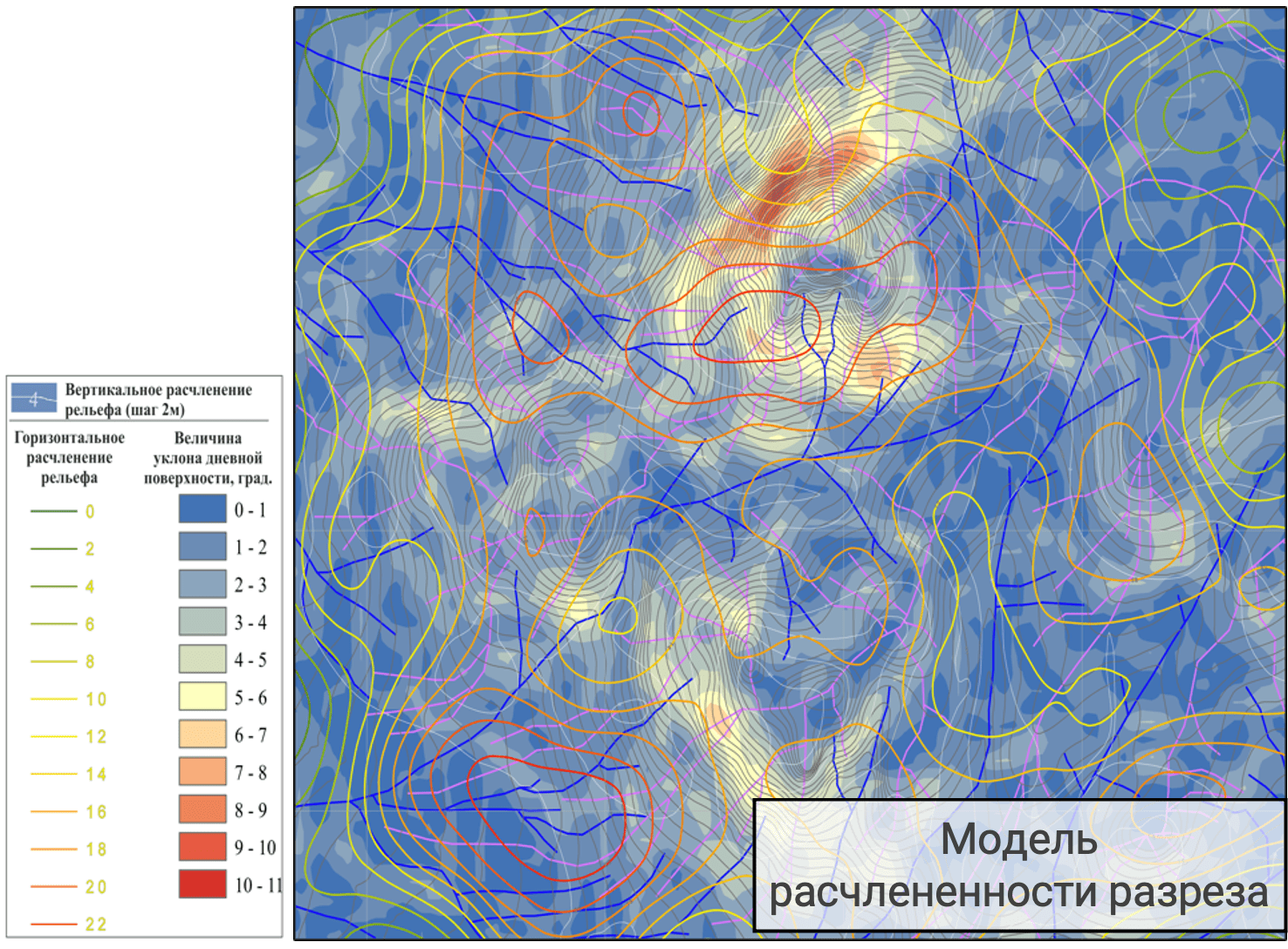

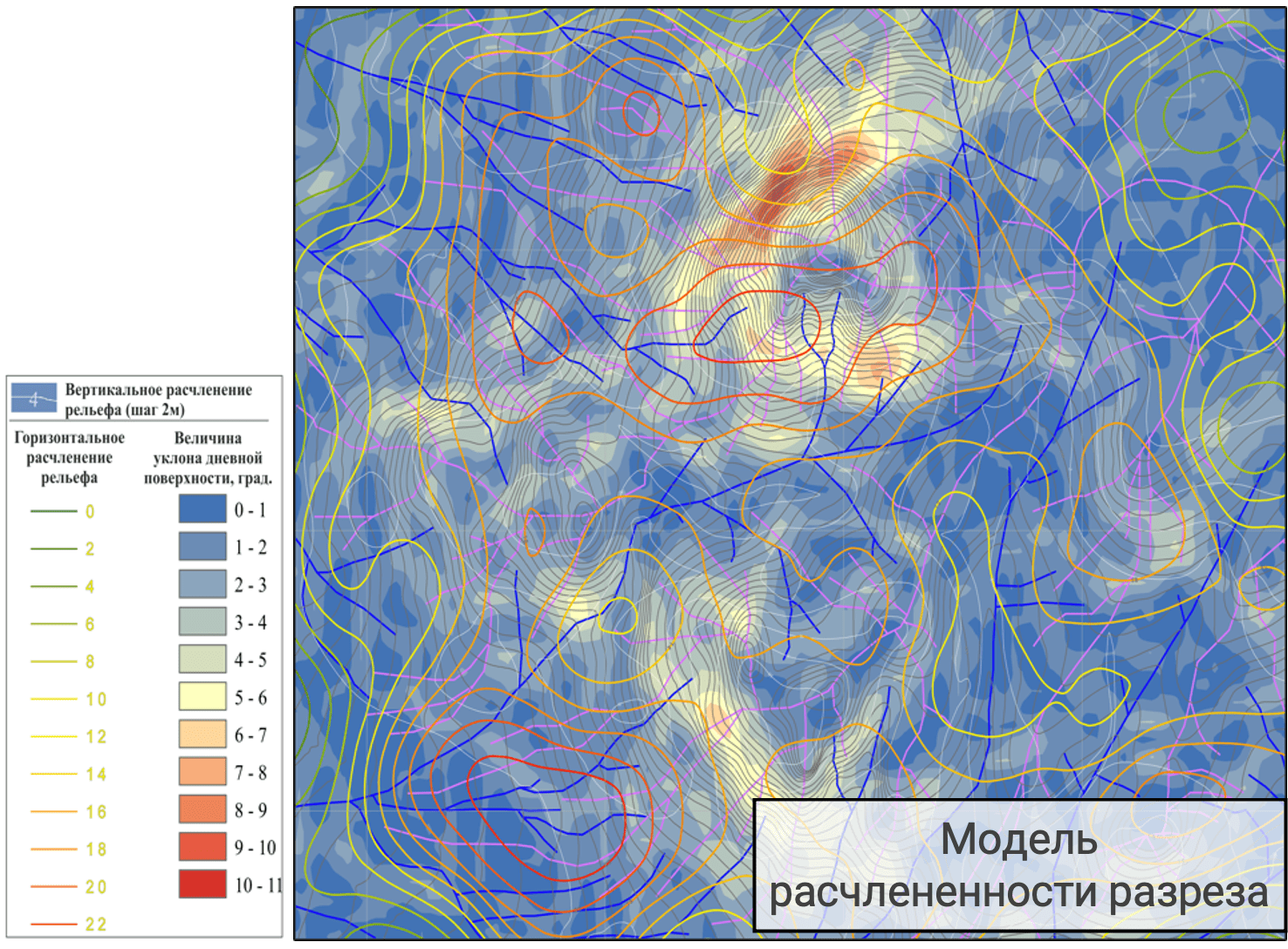

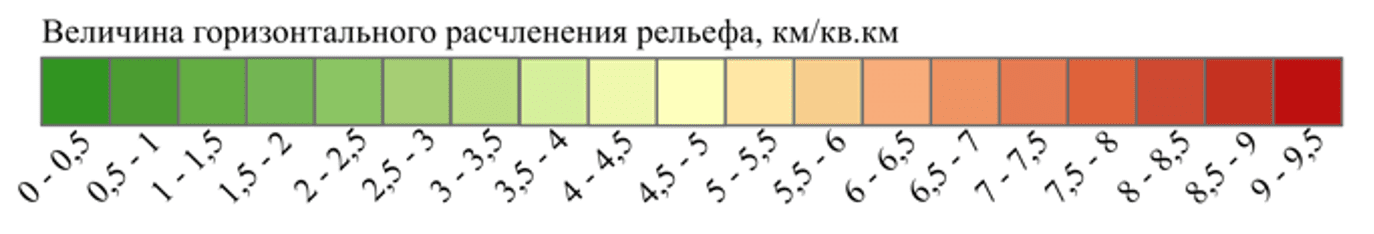

Показатель степени расчленения рельефа выражается двумя характеристиками: горизонтальное и вертикальное расчленение рельефа.

Горизонтальное расчленение рельефа или густота водотоков (протяженность водотоков на единицу площади) – отображает интенсивность проявлений неотектонических движений.

Вертикальное расчленение рельефа – отображает амплитуду и относительную скорость вертикальных тектонических движений.

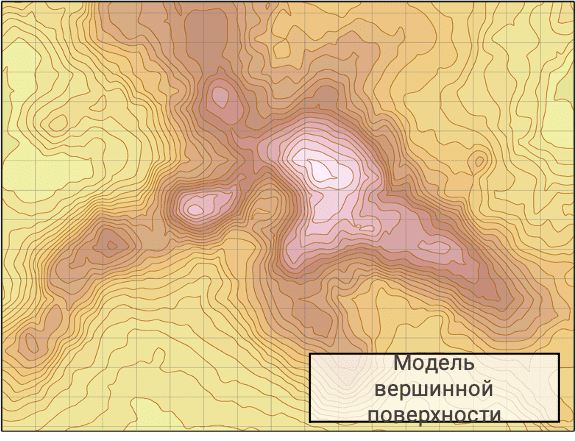

Модель вершинной поверхности (верхнего базиса денудации) строится по максимальным отметкам рельефа линий водоразделов и представляет из себя поверхность лежащую выше современного рельефа, касаясь только водораздельных линий.

Сгущение изогипсобазит оконтуривают области новейших тектонических поднятий.

Разреженный рисунок изогипсобазит указывает на области относительных новейших опусканий.

Для более точного определения зон поднятий и опусканий дополнительно используются данные базисных поверхностей.

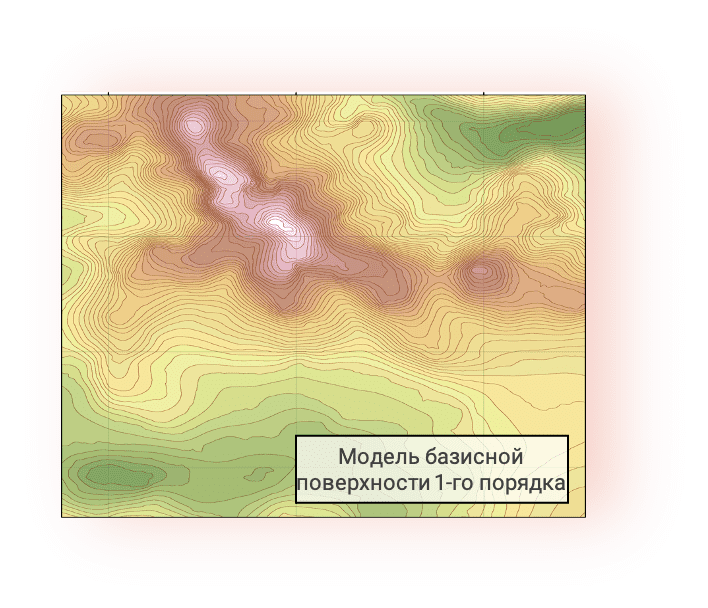

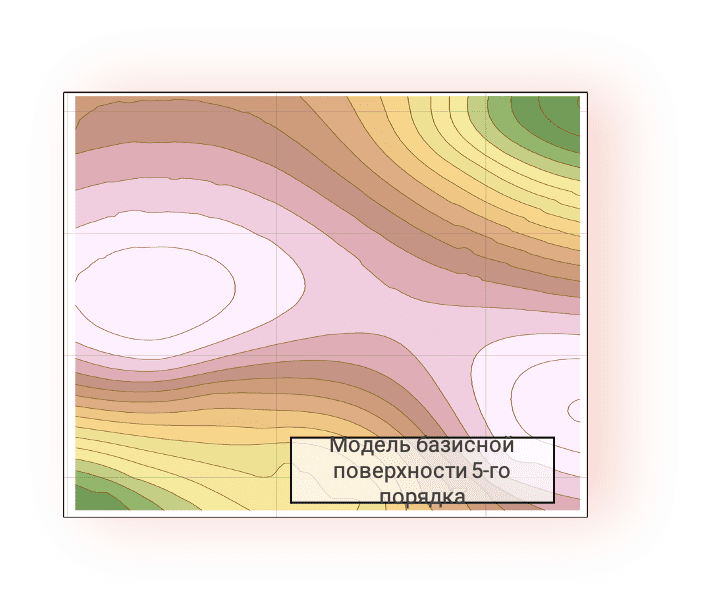

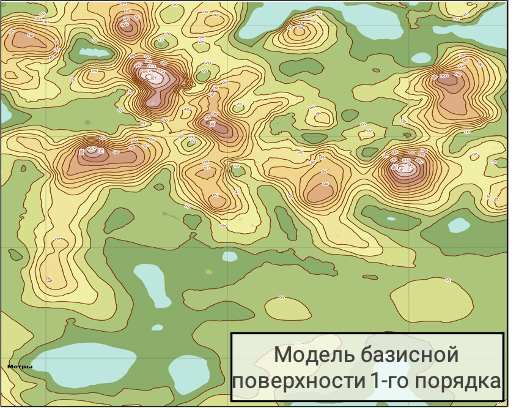

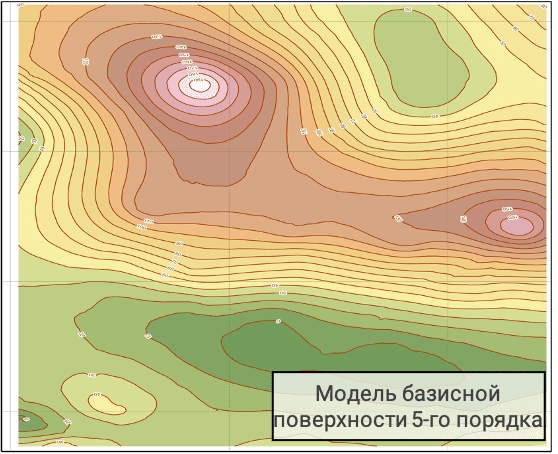

Базисные поверхности различных порядков отражают характер рельефа на различный момент геологического времени. Вычитание поверхностей более высокого порядка из поверхности более низкого – позволяет определить амплитуды изменения рельефа и тем самым предположить относительные скорости вертикальных движений.

Первый этап – Ранний плейстоцен на плиоценовой поверхности выравнивания.

Второй этап – Средний плейстоцен.

Третий этап - Разница базисных поверхностей позволяет дать оценку относительной интенсивности современных движений земной коры.

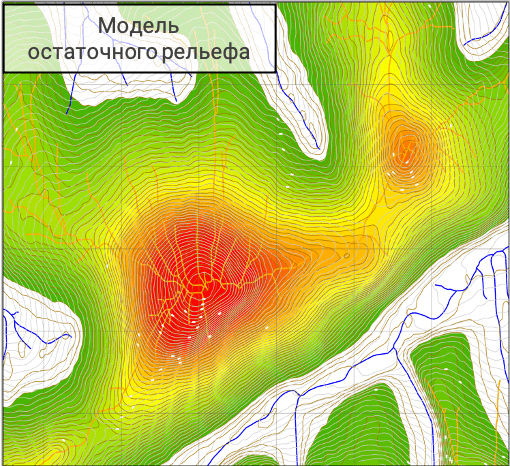

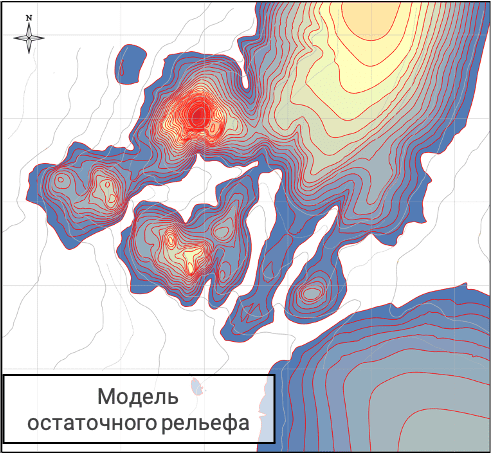

Модель остаточного рельефа составляется путем вычитания базисной поверхности из гипсометрической, отражающую объем горных пород, который сохранился от предыдущего этапа денудации.

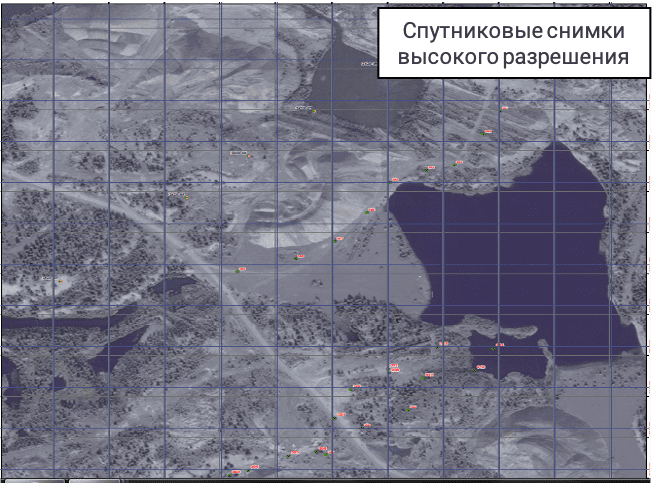

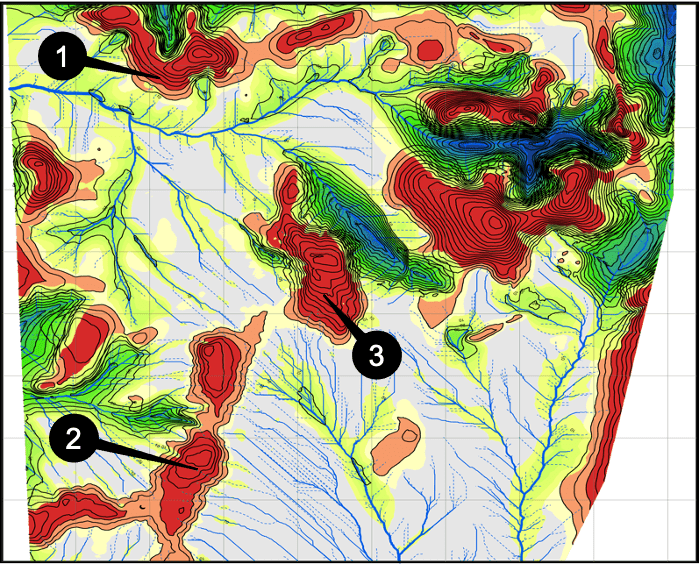

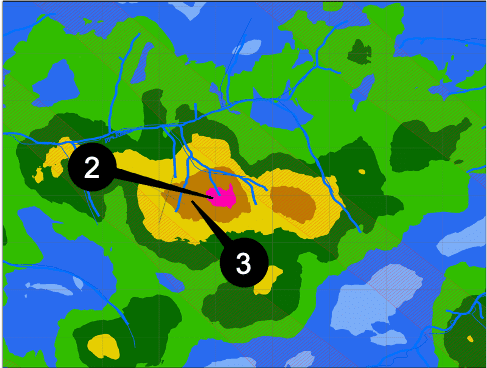

На них четко выделяются локальные структуры их направления и формы. В то же время высокая детализация позволяет распознавать их внутреннюю структуру: локальные поднятия, водотоки, системы разломов, контролирующих пространственную ориентацию предполагаемых рудных зон.

Участок 1 – соответствует действующему карьеру.

Участок 2 – поисково-разведочным бурением подтверждена рудная зона с промышленным запасом золота.

Участок 3 – поисково-разведочное бурение подтвердило золотосодержащую рудную зону.